お知らせ

-

2025.02.22 セミナー情報

鶴見区工業会でBCPセミナー

2月21日。横浜の鶴見区工業会でBCPセミナーを行いました。

鶴見区の中小企業のほか、大企業、保険会社など、さまざまな立場の人がおられましたが、皆さん仲がいい!

17時半のセミナー終了後、中華店での懇親会、スナックでの2次会と、鶴見の夜をいっしょに楽しみました。

-

2025.02.21 セミナー情報

東京商工会議所台東支部BCPセミナー

2月18日、台東区民間の8階でBCPセミナーを行いました。

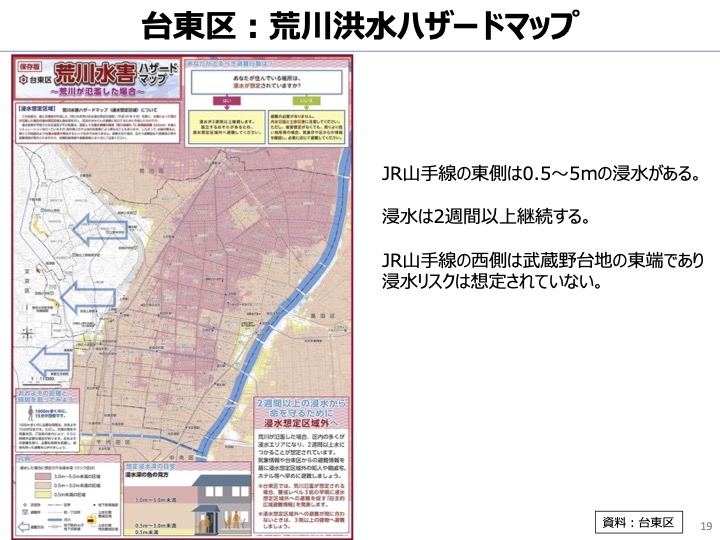

台東区のJR線の東側は荒川低地で水害リスクが非常に高く、0.5〜2mの浸水が2週間以上継続する可能性があります。

JR線の西側は武蔵野台地の東端であり、浸水リスクは想定されていないので、浸水が始まったらこちら(文京区側)に避難するのが良いでしょう。

ひとつ上の9階では「べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館」がオープンしていました。

-

2024.12.27 セミナー情報

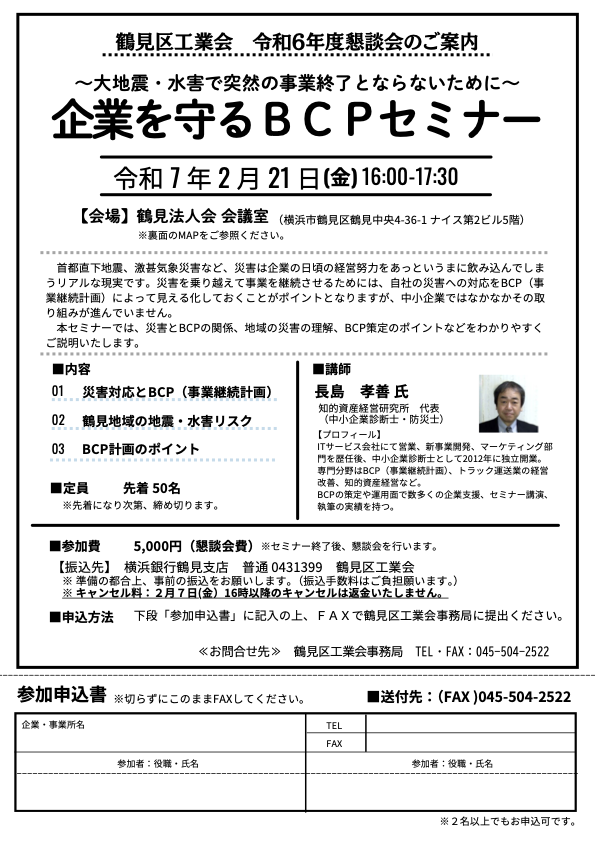

鶴見区工業会「企業を守るBCPセミナー」

令和7年2月21日に、鶴見区工業会主催のBCPセミナーを行います。いつもより少し短い1時間30分ですが、横浜市鶴見区という地域にフォーカスして、事業を守るための基本的なお話をしたいと思います。(参加は工業会会員限定)